鱼刺是很多人吃鱼时的困扰,尤其是老人和儿童,稍不注意就可能卡刺影响健康,通过合理的选鱼、精细的处理和科学的烹饪,完全可以做出“无刺”的鱼肉,既能享受鲜美又无需担心刺的问题,以下从选鱼、处理、烹饪三个方面,详细分享如何让鱼“没有刺”。

选对鱼:从源头减少刺的数量

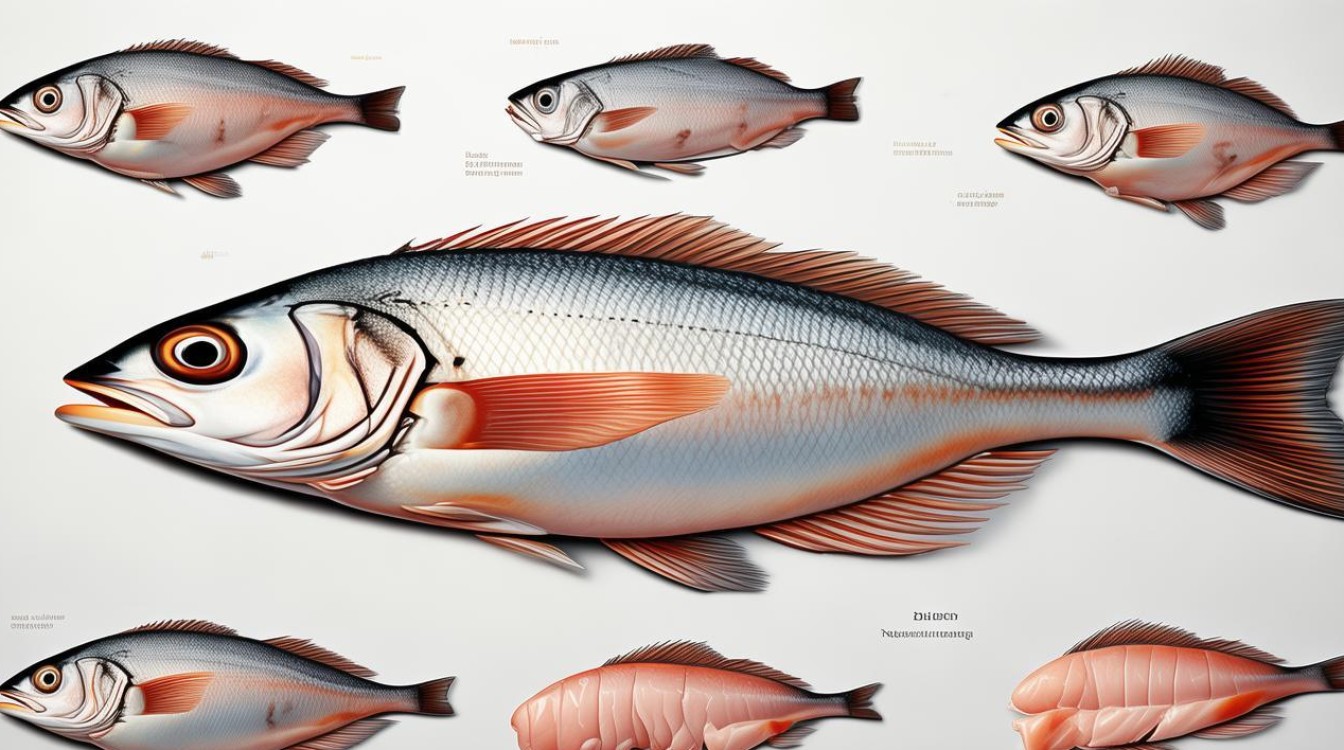

鱼刺分为肌间小刺(肌刺)和大型主刺(骨刺),要实现“无刺”,优先选择肌间小刺少或没有的鱼种,这类鱼通常肉质厚实、结构简单,处理起来更方便。

推荐的少刺鱼种:

- 海鲈鱼:只有一根主刺(脊椎骨),两侧无肌间小刺,肉质细嫩,适合清蒸、红烧。

- 鳕鱼:无肌间小刺,肉厚且脂肪少,适合煎、烤、炖,是儿童辅食的常用选择。

- 龙利鱼/巴沙鱼:属于无骨少刺的淡水鱼,肉质滑嫩,常用来做鱼滑、鱼丸,处理时只需去主骨。

- 比目鱼(如多宝鱼):身体扁平,主刺少,肌间小刺基本退化,适合清蒸或香煎。

- 罗非鱼:肌间小刺较少,且肉质紧实,价格亲民,适合红烧或炖汤。

避免选择的鱼:

淡水鱼如鲫鱼、草鱼、鲤鱼等,肌间小刺密集(俗称“毛刺”),处理难度大,不适合追求“无刺”的料理。

精细处理:彻底去除残留鱼刺

选对鱼后,处理环节是关键,需通过“宰杀-去主骨-挑小刺”三步,确保刺的残留降到最低。

宰杀与初步处理

- 新鲜鱼处理:买回后先放血(从鱼鳃下放血更干净),刮净鱼鳞,去除内脏,注意保留鱼胆(避免弄破)。

- 冷冻鱼处理:提前12小时冷藏解冻(避免室温解冻导致肉质松散),解冻后用厨房纸吸干表面水分,便于操作。

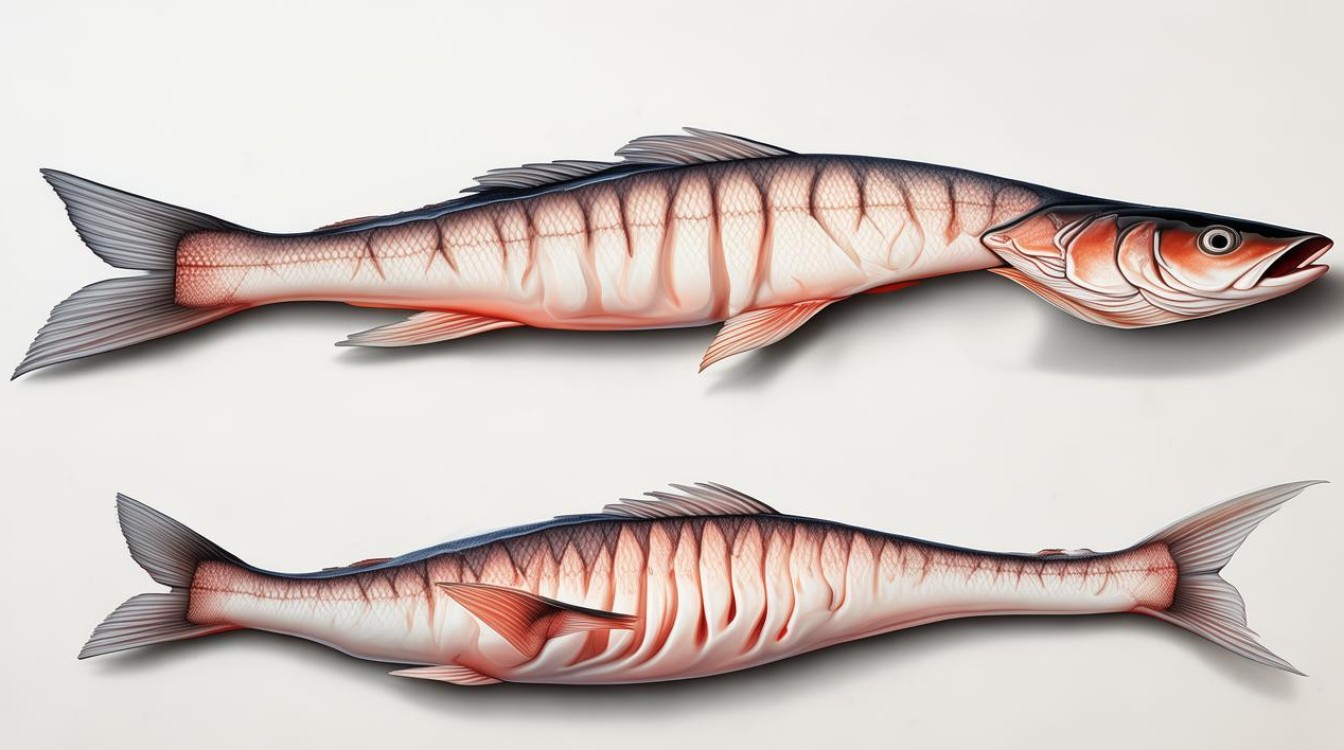

去除主骨(大型刺)

主骨是鱼脊椎,也是最容易去除的部分,不同鱼种处理方式略有差异:

- 整鱼去骨:以海鲈鱼为例,用刀从鱼背沿脊椎骨切开(不切断鱼腹),将鱼肉分成两片,再用手撕下脊椎骨,主骨即可完整取出。

- 鱼柳去骨:对于巴沙鱼、鳕鱼等无骨鱼柳,直接用刀斜切,剔除边缘残留的鱼肋骨(白色细长的小骨)。

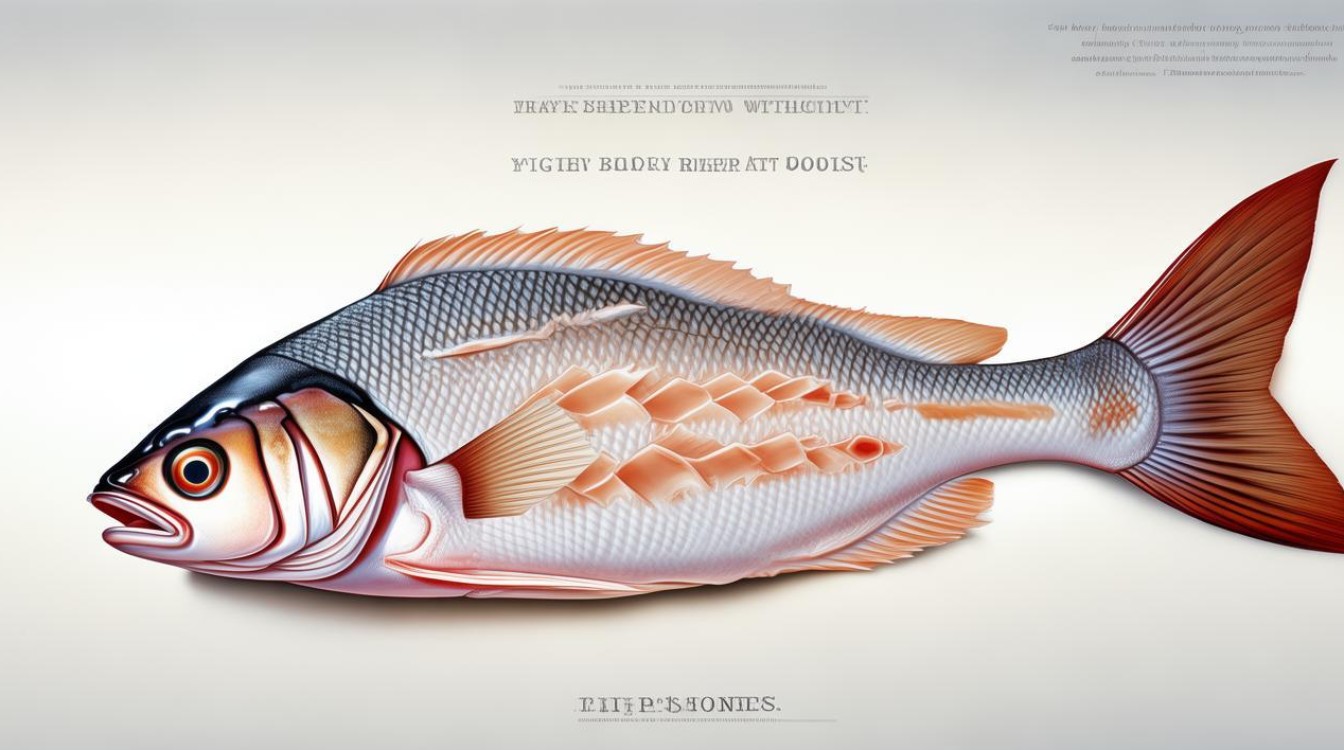

挑出肌间小刺(毛刺)

这是最细致的步骤,需借助工具和手感:

- 工具准备:锋利的刀、尖头镊子(最好带齿,夹刺更牢)、强光手电筒(照亮鱼肉纹理)。

- 操作方法:

- 将鱼肉平铺在砧板上,刀刃与鱼肉呈45°角,逆着肌肉纹理轻轻刮一遍,小刺会立起;

- 用镊子顺着鱼纹方向夹出小刺(注意刺的方向,避免戳断);

- 对于较厚的鱼肉(如鲈鱼腹肉),用手触摸,若有硬物感,用镊子定位后取出。

科学烹饪:让鱼刺“消失”或“无害”

即使处理时未挑净所有小刺,通过合理的烹饪方式,也能让鱼刺变软、变碎,或避免直接接触鱼肉,降低卡刺风险。

不同烹饪方式的特点及去刺技巧:

| 烹饪方式 | 适用鱼种 | 去刺技巧 | 优点 |

|---|---|---|---|

| 清蒸 | 海鲈鱼、比目鱼 | 蒸后趁热挑刺,蒸汽会使小刺变软,易取出 | 保留原味,肉质鲜嫩,适合老人儿童 |

| 红烧/炖煮 | 鳕鱼、罗非鱼 | 长时间炖煮(30分钟以上),小刺会软化,可直接食用 | 汤汁浓郁,刺软不影响口感 |

| 油炸/香煎 | 巴沙鱼、龙利鱼 | 裹面粉或蛋液油炸,高温使小刺酥脆,但需挑出大刺 | 外酥里嫩,适合下饭,儿童需去刺后食用 |

| 做鱼滑/鱼丸 | 巴沙鱼、草鱼(需去刺) | 用料理机搅碎鱼肉,过筛(网孔1mm以下),滤净小刺 | 口感Q弹,无刺风险,适合火锅、饺子 |

| 熬鱼汤 | 鲫鱼(需彻底去刺)、鳕鱼 | 用纱布过滤鱼汤,去除残刺,只留汤汁 | 汤鲜无渣,适合婴幼儿饮用 |

注意事项:避免“无刺”变“有刺”

- 工具要锋利:钝刀易导致鱼肉破碎,小刺残留,处理前磨刀或换新刀。

- 处理时戴手套:防滑且避免鱼鳞划伤手,尤其处理滑鱼(如鳕鱼)时更安全。

- 烹饪后复查:尤其是给儿童吃鱼,需二次挑刺,用筷子拨开鱼肉确认无残留。

- 避免反复冷冻:冷冻鱼解冻后肉质变脆,易碎,小刺可能更难挑,建议一次处理完。

相关问答FAQs

Q1:儿童吃鱼如何确保绝对无刺?

A:给儿童吃鱼,优先选巴沙鱼、鳕鱼等无骨少刺的鱼,处理时用料理机搅碎后过筛(网孔0.8mm以下),彻底滤净小刺;烹饪方式以蒸、炖为主,避免油炸(酥脆小刺仍可能卡喉),喂食前家长需用筷子仔细检查鱼肉,确保无刺残留。

Q2:冷冻鱼去刺和新鲜鱼有区别吗?

A:冷冻鱼因解冻后肉质水分流失、结构变松,处理时需更轻柔:避免反复揉捏鱼肉,否则小刺易断在肉里;去主骨时可先用温水浸泡10分钟(让肉质略微回软),再轻轻撕取脊椎骨,避免鱼肉破碎,新鲜鱼肉质紧实,去刺时更易操作,小刺也更明显,挑刺更彻底。