贝壳类海鲜因其独特的鲜味和丰富的营养价值,一直是餐桌上的美味,但并非所有贝壳的部分都能食用,不同贝类的可食用部位存在差异,需根据其生理结构和安全性来判断,以下从主要可食用部位、注意事项及常见贝类食用指南展开说明。

主要可食用部位及特点

贝肉(软体部分)

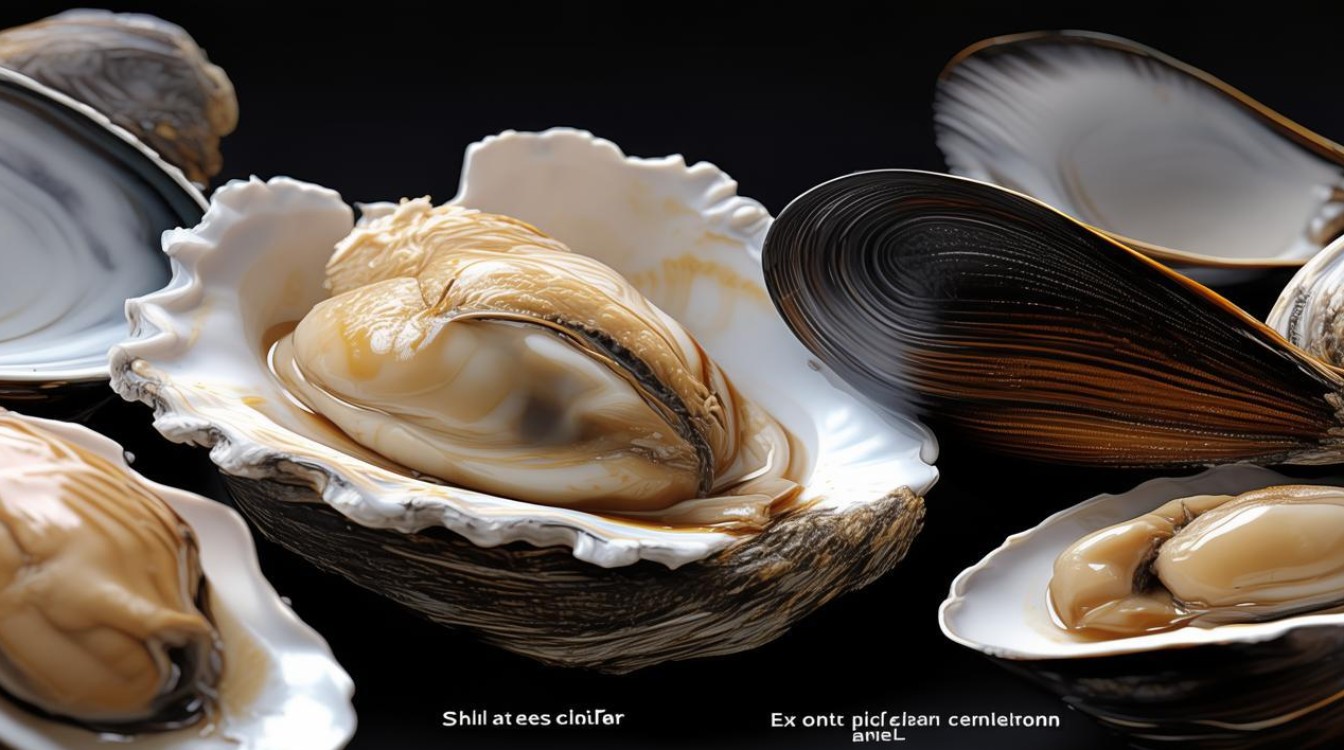

贝肉是贝壳类的主要食用部位,包括闭壳肌、外套膜、鳃、肌肉组织等,富含优质蛋白质、微量元素(如锌、铁、硒)及多种维生素,不同贝类的贝肉口感和风味各异:

- 牡蛎:整个软体部分(包括闭壳肌、外套膜、鳃和生殖腺)均可食用,肉质软嫩,被誉为“海中牛奶”,生食或熟食皆宜。

- 扇贝:主要食用闭壳肌(即“贝柱”),肉质紧实鲜甜,外套膜和边缘的“黄”(生殖腺)在繁殖期饱满,口感丰腴。

- 鲍鱼:足部肌肉发达,是主要食用部分,肉质Q弹,富含胶原蛋白;部分地区的烹饪也会保留肝胰脏(呈绿色块状,称“鲍鱼肝”),口感绵密。

- 蛤蜊/贻贝:闭壳肌和部分内脏可食,但需提前去除沙囊(胃)和肠道(含泥沙),肉质鲜嫩,常见于煮汤或清蒸。

生殖腺(“膏”或“黄”)

生殖腺是贝类的繁殖器官,在繁殖期(春季至初夏)尤为饱满,因富含脂肪和蛋白质,口感鲜香,是贝类的“精华”部分:

- 扇贝:雌性生殖腺呈乳白色膏状,称“扇贝膏”;雄性呈橘黄色颗粒状,称“扇贝黄”,两者均可食用,蒸制后风味浓郁。

- 海螺:雄性海螺的“螺黄”(橘黄色生殖腺)是珍贵食材,炒制或煮汤均鲜美,需注意与消化腺区分(螺黄紧实,消化腺呈囊状,不可食)。

- 牡蛎:生殖腺在繁殖期包裹在贝肉外,呈半透明胶状,与贝肉同食,增加鲜甜口感。

特殊可食部位(足与其他)

- 足:部分贝类的足部发达且可食,如鲍鱼足(肌肉层厚,需去除内脏和黏液)、海螺足(肉质紧实,需处理内脏和沙线)。

- 外套膜:少数贝类(如贻贝)的外套膜可食,边缘呈丝状,清蒸后保留原汁原味。

不可食用部位及风险

并非所有内脏都可食,以下部位需谨慎处理或丢弃:

- 消化系统:包括沙囊(胃,含泥沙和未消化食物)、肠道(含代谢废物和细菌),如蛤蜊的三角形沙囊、贻贝的黑线状肠道,食用前需彻底去除,否则影响口感且可能引发肠胃不适。

- 鳃:贝类的呼吸器官,易富集水中的重金属和污染物,建议一并去除。

- 外壳:主要成分为碳酸钙,无法消化,仅少数外壳(如牡蛎壳)可加工成钙片或中药,但不可直接食用。

常见贝类可食用部位及注意事项(表格归纳)

| 贝类名称 | 主要可食用部位 | 注意事项 |

|---|---|---|

| 牡蛎 | 整个软体部分(含生殖腺) | 彻底清洗,生食需确保新鲜(无异味、壳紧闭) |

| 扇贝 | 闭壳肌(贝柱)、生殖腺(膏/黄) | 去除内脏和鳃,生殖腺需在繁殖期食用更佳 |

| 鲍鱼 | 足部、肝胰脏(绿块) | 去除内脏和鳃,足需刷去黏液 |

| 海螺 | 足部、螺黄(生殖腺) | 去除肠线和沙囊,螺黄需与消化腺区分 |

| 蛤蜊/贻贝 | 闭壳肌、部分内脏(去沙囊/肠道) | 提前吐沙,去除黑线(肠道) |

食用注意事项

- 新鲜度判断:活贝类外壳应闭合或轻敲后立即闭合,死贝类易滋生细菌,不可食用;肉质饱满、无黏液、无异味的为佳。

- 彻底清洗:用盐水浸泡吐沙(如蛤蜊、贻贝),去除内脏和泥沙,避免误食沙囊或肠道。

- 充分加热:部分贝类(如海螺、鲍鱼)需高温烹饪,杀死寄生虫和细菌,建议煮熟煮透。

- 过敏人群慎食:贝类为常见过敏原,过敏体质者需避免食用,出现皮疹、呼吸困难等症状需及时就医。

相关问答FAQs

问:贝类内脏哪些能吃,哪些不能?

答:贝类内脏中,生殖腺(如扇贝膏、螺黄)和部分肝胰脏(如鲍鱼肝)可食,但需新鲜且来源安全;消化系统(沙囊、肠道)因含泥沙、细菌及代谢废物,不可食;鳃为呼吸器官,易富集污染物,建议去除,例如蛤蜊需挖掉三角形的沙囊,贻贝需扯掉黑线状的肠道。

问:如何判断贝壳类是否新鲜,避免食用不新鲜的部分?

答:新鲜贝类可通过“三看”判断:一看外壳,壳完整、无裂缝,活贝类壳会闭合或轻敲后立即闭合;二看肉质,贝肉饱满、呈自然色泽(如扇贝柱乳白、牡蛎灰白),无发黑或黏液;三闻气味,只有淡淡的海腥味,无臭味或酸味,若外壳不闭、肉质松弛、有异味,则已不新鲜,不可食用。