蝉蛹作为一种高蛋白、低脂肪的昆虫食材,因其独特的风味和丰富的营养价值,在多地饮食文化中占有一席之地,但并非所有蝉蛹都能食用,部分种类可能携带毒素、存在过敏风险,或因生态保护需求禁止捕捉,要安全享用这一“野味”,需明确可食用蝉蛹的种类特征、分布范围及注意事项,同时规避潜在风险。

可食用的蝉蛹种类及特征

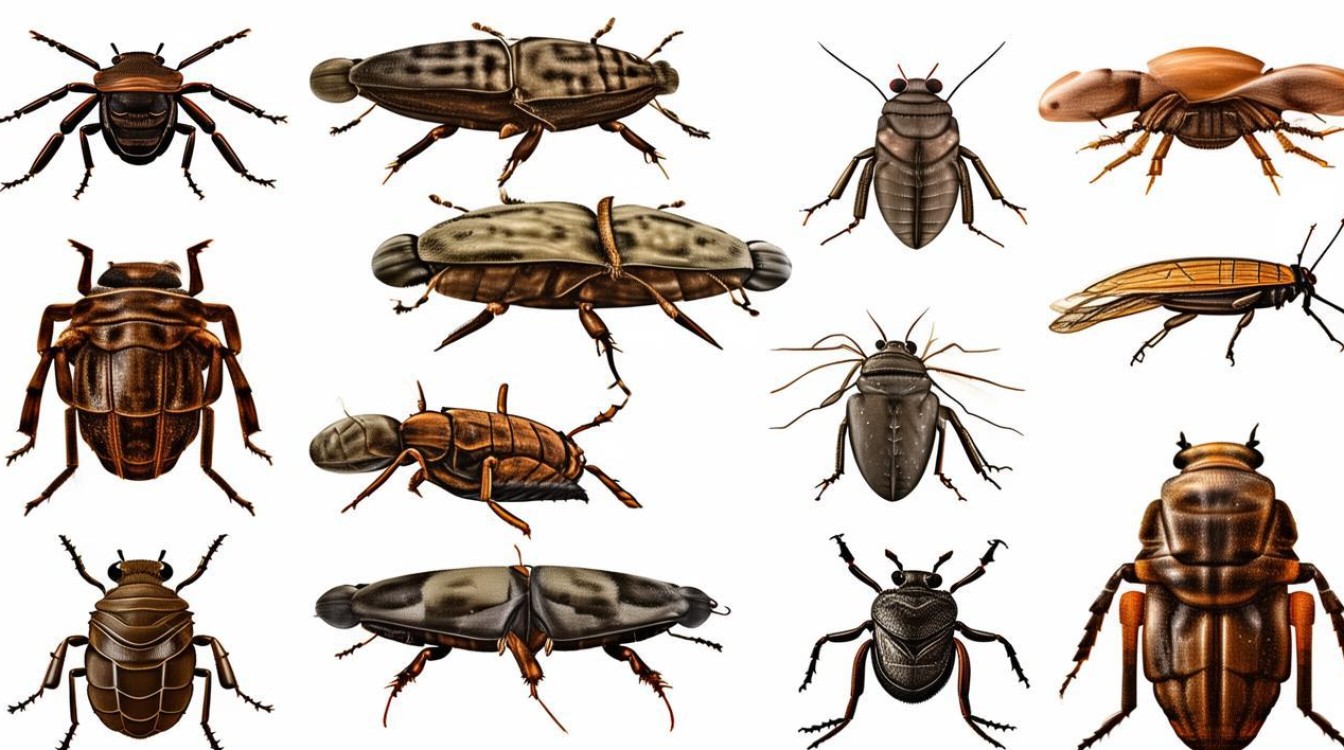

蝉蛹是蝉的若虫,尚未羽化成虫前均可作为食材,但不同种类的蝉蛹在体型、口感、安全性上存在差异,我国可安全食用的蝉蛹主要包括以下几类,均属半翅目蝉科,且经长期食用验证无毒:

蚱蝉蛹(知了猴、爬叉)

特征:体型较大,若虫体长4-5厘米,全身黑褐色,前胸背板有光泽,中胸背板具3条明显纵沟,翅芽发达但未覆盖腹部末端。

分布:广泛分布于华北、华东、华中地区,如山东、河南、江苏、安徽等地,是人工养殖最多的蝉蛹品种。

食用价值:肉质饱满,蛋白质含量高达72%(干重),富含赖氨酸、缬氨酸等必需氨基酸,脂肪含量约15%,以不饱和脂肪酸为主,口感Q弹,经油炸或烧烤后外酥里嫩,风味浓郁。

注意事项:野生蚱蝉蛹需避开农药喷洒区,人工养殖者建议选择正规养殖基地,避免重金属污染。

蟪蛄蛹(知了龟、知了猴)

特征:体型中等,若虫体长3-4厘米,黄褐色至棕褐色,前胸背板有黑色斑点,翅芽较短,仅覆盖腹部1/2。

分布:主要分布于长江流域及以南地区,如四川、湖北、湖南、浙江等地,多栖息于阔叶林、果园。

食用价值:肉质细嫩,氨基酸组成优于蚱蝉蛹,尤其谷氨酸含量较高,鲜味更足,脂肪含量约12%,适合清蒸或煲汤,能更好地保留原味。

注意事项:野生蟪蛄蛹易吸食植物汁液,若寄主为有毒植物(如马桑果),可能积累毒素,需确保捕捉环境无污染。

蒙古寒蝉蛹(寒蝉、秋蝉)

特征:体型较小,若虫体长2-3厘米,体色绿褐色,带有黑色斑纹,触角较长,翅芽呈半透明状。

分布:多见于北方地区,如河北、山西、内蒙古等地,常栖息于杨树、柳树上,8-9月为高发期。

食用价值:蛋白质含量约68%,脂肪含量10%,口感清甜,适合椒盐或香辣烹饪,因体型较小,适合作为小吃或配菜。

注意事项:蒙古寒蝉若虫期较长(2-3年),野生环境中易富集土壤中的重金属,建议少量食用。

黑蚱蝉蛹(蚱蝉、黑蝉)

特征:与蚱蝉蛹相似,但体型略小,体长3-4厘米,全身漆黑色,前胸背板无纵沟,中胸背板有稀疏细毛。

分布:集中于华南、西南地区,如广东、广西、云南等地,喜热怕冷,多见于热带季雨林。

食用价值:肉质紧实,胆固醇含量较低(约52mg/100g),适合高血压、心血管疾病患者适量食用,传统做法有“椒盐蝉蛹”“蝉蛹炖鸡”等,兼具营养与风味。

注意事项:部分地区的黑蚱蝉若虫会吸食槟榔树汁,可能携带生物碱,需彻底高温烹饪(建议油炸时间超过5分钟)。

不可食用的蝉蛹种类及风险

并非所有蝉蛹都能食用,以下几类需严格避免,以免引发中毒或健康问题:

斑蝉属蝉蛹(如眼斑蝉、曲斑蝉)

特征:体色鲜艳,常有红色、橙色或黄色斑纹,体型中等,若虫体表有细密绒毛。

风险:斑蝉科昆虫多含有毒性生物碱(如斑蝉素),误食后可能出现恶心、呕吐、腹泻等症状,严重时损伤肝脏和神经系统。

分布:多见于南方山林,如福建、江西等地的阔叶林中。

稀有或保护蝉类蛹(如草蝉、拟红眼蝉)

特征:体型较小,体色多为绿色或黄绿色,栖息环境特殊(如高山、湿地)。

风险:部分蝉类因栖息地破坏数量稀少,属于“三有保护动物”(国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物),捕捉食用可能涉嫌违法。

分布:零星分布于自然保护区或生态脆弱区。

环境污染区野生蝉蛹

风险:工业区、矿区附近的蝉蛹可能富铅、镉、汞等重金属,农田附近的则可能残留农药(如有机磷),长期或大量食用会导致重金属中毒或神经系统损伤。

食用蝉蛹的安全注意事项

- 来源选择:优先购买人工养殖蝉蛹,其生长环境可控,污染风险低;野生蝉蛹需避开污染区(如工厂、农田、公路旁),选择生态良好的山林捕捉。

- 处理方法:

- 清洗:用流水冲洗表面泥土,盐水浸泡10分钟去除杂质;

- 去除内脏:剪开背部,取出黑色肠道和白色囊状物(若虫的脂肪体);

- 烹饪:必须彻底高温烹饪,油炸、烧烤或煮汤时需确保中心温度达到100℃以上,避免生食或半生食。

- 人群禁忌:

- 过敏体质者:蝉蛹含异种蛋白,易引发过敏反应(如皮疹、呼吸困难),首次食用需少量尝试;

- 痛风患者:蝉蛹嘌呤含量较高(约150mg/100g),可能诱发痛风;

- 孕妇及幼儿:肝肾功能尚未发育完全,建议避免食用。

可食用蝉蛹种类对比表

| 种类 | 体型(若虫) | 体色特征 | 主要分布 | 食用注意事项 |

|---|---|---|---|---|

| 蚱蝉蛹 | 4-5厘米 | 黑褐色,前胸背板有光泽 | 华北、华东、华中 | 优先人工养殖,避免野生污染区 |

| 蟪蛄蛹 | 3-4厘米 | 黄褐色,带黑色斑点 | 长江流域及以南 | 避开有毒寄主植物,彻底清洗 |

| 蒙古寒蝉蛹 | 2-3厘米 | 绿褐色,带黑色斑纹 | 北方地区 | 少量食用,警惕重金属富集 |

| 黑蚱蝉蛹 | 3-4厘米 | 漆黑色,前胸背板无纵沟 | 华南、西南 | 彻底高温烹饪,避免残留生物碱 |

相关问答FAQs

Q1:蝉蛹表面有泥土和杂质,怎么处理才能清洗干净?

A:处理蝉蛹时,先用清水冲洗表面浮土,再用小刷子轻刷腹部褶皱处;若担心寄生虫或农药残留,可用淡盐水浸泡10-15分钟(盐量约为水的1%),期间轻轻搓洗,最后用清水冲净,烹饪前需从背部剪开,去除黑色肠道和白色脂肪体,再用流水冲洗内部,确保无残留杂质。

Q2:吃蝉蛹会过敏吗?哪些人不适合吃?

A:蝉蛹含异种蛋白质,部分敏感人群食用后可能出现皮肤瘙痒、红肿、呼吸困难等过敏反应,严重时可能导致过敏性休克,过敏体质者、婴幼儿、孕妇及肝肾功能不全者不建议食用;健康人群首次食用也应少量(不超过5只),观察24小时无不适后再适量增加,痛风患者因蝉蛹嘌呤含量较高,需严格避免食用。