组胺是一种生物胺类物质,由鱼类肌肉中的组氨酸在特定细菌产生的组氨酸脱羧酶作用下脱羧形成,新鲜鱼类中组胺含量极低,但若在捕捞后储存不当(如温度过高、时间过长),细菌会大量繁殖并分解组氨酸,导致组胺积累,过量摄入组胺会引起“组胺中毒”,症状包括面部潮红、头痛、心悸、荨麻疹、恶心呕吐等,严重时可能引发呼吸困难,了解哪些鱼不易产生组胺,对预防组胺中毒至关重要,需要明确的是,“不含组胺”并非绝对(因所有鱼类均含少量组氨酸),但某些鱼类因组氨酸含量低、肌肉结构特殊或储存稳定性高,在规范条件下几乎不会积累过量组胺,可视为“低组胺/安全鱼类”。

组胺的形成与鱼类特性的关联

组胺的产生需满足两个条件:鱼类肌肉中富含组氨酸,以及存在具有组氨酸脱羧活性的细菌(如摩根氏菌、变形杆菌、大肠杆菌等)。组氨酸含量是核心影响因素——红肉鱼(如金枪鱼、鲭鱼)因肌肉中肌红蛋白含量高,组氨酸浓度通常为白肉鱼的5-10倍,更易积累组胺;而白肉鱼(如鳕鱼、鲈鱼)组氨酸含量低,且肌肉pH值较低(酸性环境抑制细菌活性),组胺积累风险显著降低,鱼类的脂肪含量、栖息环境(海水/淡水)及养殖方式(野生/养殖)也会间接影响组胺产生:高脂肪鱼类更易氧化,为细菌提供养分;养殖鱼因捕捞后处理更规范(如立即冰鲜),组胺积累风险通常低于野生鱼。

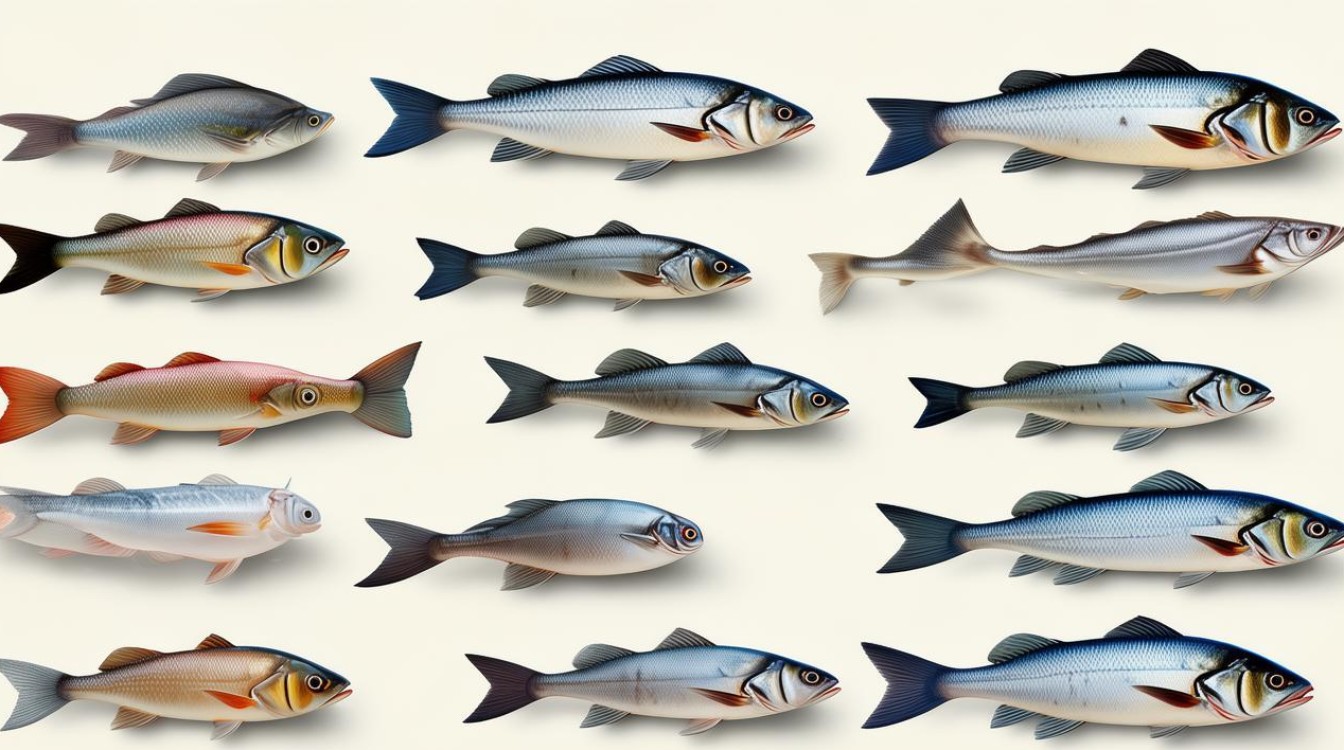

低组胺/不含组胺鱼类分类及特点

根据组氨酸含量、肌肉特性及实际组胺积累风险,以下鱼类在规范储存条件下可视为“低组胺/安全鱼类”,适合日常食用:

(一)淡水白肉鱼

淡水鱼因生活环境水温较低(多数<25℃),死后僵硬期短,细菌繁殖速度相对较慢,且多数为白肉鱼,组氨酸含量低,是低组胺鱼类的代表。

- 鲤鱼:常见淡水养殖鱼,肌肉呈白色,组氨酸含量约0.3-0.5g/100g,死后4℃冷藏24小时内组胺含量几乎不变,适合清蒸、红烧。

- 鲫鱼:组氨酸含量与鲤鱼接近,且富含不饱和脂肪酸,传统医学认为有健脾利湿功效,储存时需避免长时间室温放置。

- 鲢鱼:淡水滤食性鱼类,肌肉细嫩,组氨酸含量低(约0.2-0.4g/100g),冰鲜条件下可保存3-5天,不易产生组胺。

- 罗非鱼:热带养殖淡水鱼,生长快、抗病力强,肌肉中组氨酸含量约0.3-0.6g/100g,因养殖环境可控,组胺积累风险极低,是全球公认的“低组胺鱼”。

- 鲶鱼:底层淡水鱼,组氨酸含量约0.4-0.7g/100g,脂肪含量较高,但需注意储存温度(建议-18℃冷冻),避免脂肪氧化促进细菌繁殖。

(二)海水白肉鱼

海水白肉鱼因肌肉中组氨酸含量低,且多数为经济价值较高的商业鱼类,捕捞后多立即冰鲜或冷冻,组胺积累风险可控。

- 鳕鱼:包括大西洋鳕、太平洋鳕等,肌肉洁白,组氨酸含量仅0.1-0.3g/100g,是低组胺鱼的典型代表,适合制作鱼柳、鱼丸,-18℃冷冻可保存6个月以上。

- 鲈鱼(海鲈):组氨酸含量约0.3-0.5g/100g,肉质鲜美,死后僵硬期短,4℃冷藏48小时内组胺含量<10mg/kg(安全阈值通常为50mg/kg),适合清蒸、烤制。

- 比目鱼/鲽鱼:底层海水鱼,肌肉扁平、脂肪含量低(约1-2%),组氨酸含量约0.2-0.4g/100g,因生活环境水温低,死后不易腐败,是欧洲“低组胺鱼”推荐种类。

- 石斑鱼:虽为海水鱼,但肌肉呈白色,组氨酸含量约0.4-0.6g/100g,因养殖环境稳定(水温恒定、密度可控),组胺积累风险低于野生红肉鱼,适合清蒸、煮汤。

- 鲳鱼:海水小型鱼类,组氨酸含量约0.3-0.5g/100g,脂肪含量中等(约3-5%),冰鲜条件下可保存2-3天,油炸、清蒸均可。

(三)部分养殖红肉鱼(低风险)

红肉鱼因组氨酸含量高,通常被视为“高组胺鱼”,但部分养殖红肉鱼因捕捞后处理规范(如立即超低温冷冻),组胺积累风险可降低,适量食用时需注意新鲜度。

- 养殖三文鱼:虽为红肉鱼(肌红蛋白含量约0.5-1.0g/100g),但养殖场捕捞后立即进行-35℃速冻,细菌被抑制,组氨酸几乎不转化为组胺,生食(如刺身)需选择“生食级”产品。

- 养殖鲑鱼:与三文鱼同属鲑科,养殖环境水温低(<15℃),死后2小时内完成冰鲜,组胺含量通常<20mg/kg,适量食用安全。

高组胺鱼类(需特别注意)

为对比说明,以下鱼类因组氨酸含量高、易积累组胺,需严格把控储存条件,避免生食或长时间存放:

- 金枪鱼(鲔鱼):包括蓝鳍金枪鱼、黄鳍金枪鱼,组氨酸含量约1.0-1.5g/100g,死后6小时内若未冰鲜,组胺含量可迅速超过1000mg/kg(远超安全阈值)。

- 鲭鱼(鲭科鱼类):如日本鲭、澳洲鲭,组氨酸含量约1.2-1.8g/100g,是组胺中毒的高发鱼种,需-30℃以下冷冻。

- 秋刀鱼:组氨酸含量约0.8-1.2g/100g,脂肪含量高,死后易氧化,建议购买后立即烹饪,避免冷藏。

- 沙丁鱼:小型红肉鱼,组氨酸含量约0.9-1.3g/100g,群体捕捞后易堆积升温,需及时冰鲜。

如何科学规避组胺风险(即使低组胺鱼也需注意)

- 储存温度:鱼类死后需立即0-4℃冷藏,或-18℃以下冷冻,避免室温放置超过2小时。

- 新鲜度判断:新鲜鱼眼球清澈、鳃鲜红、肌肉紧实有弹性、无异味;若眼球浑浊、鳃暗褐、肉质松散或有腐臭味,可能已产生组胺。

- 避免反复解冻:解冻后细菌繁殖加速,组胺生成速度增加,建议按需分装冷冻。

- 特殊人群:过敏体质、免疫力低下者尽量选择低组胺鱼,避免生食红肉鱼。

高组胺与低组胺鱼类对比表

| 类别 | 鱼类举例 | 组氨酸含量(g/100g) | 组胺积累风险 | 储存建议 |

|---|---|---|---|---|

| 高组胺鱼类 | 金枪鱼、鲭鱼、秋刀鱼、沙丁鱼 | 0-1.8 | 极高 | -30℃以下冷冻,避免生食 |

| 低组胺鱼类 | 鳕鱼、鲈鱼、鲤鱼、罗非鱼、鲢鱼、鲳鱼 | 1-0.7 | 极低 | 0-4℃冷藏或-18℃冷冻 |

相关问答FAQs

Q1:所有白肉鱼都不含组胺吗?可以生食吗?

A:并非所有白肉鱼都“完全不含组胺”,但白肉鱼因组氨酸含量低,组胺积累风险显著低于红肉鱼,是否可生食需结合储存条件:鳕鱼、鲈鱼在-18℃冷冻7天以上(杀灭寄生虫)且组胺检测合格,可生食(如刺身);但淡水鱼(如鲤鱼、鲫鱼)可能携带寄生虫,不建议生食,需彻底加热至中心温度≥75℃。

Q2:冷冻鱼是否完全不含组胺?如何判断冷冻鱼是否安全?

A:冷冻鱼并非“完全不含组胺”,但低温可抑制细菌繁殖,延缓组胺生成,判断冷冻鱼是否安全需注意:① 包装完好、无冰晶析出(反复解冻会导致冰晶,表明储存温度波动);② 无异味(组胺无色无味,但腐败鱼会有腐臭味);③ 选择正规渠道购买(有检验检疫标识),若冷冻鱼已存放超过6个月,建议烹饪后食用,避免生食。