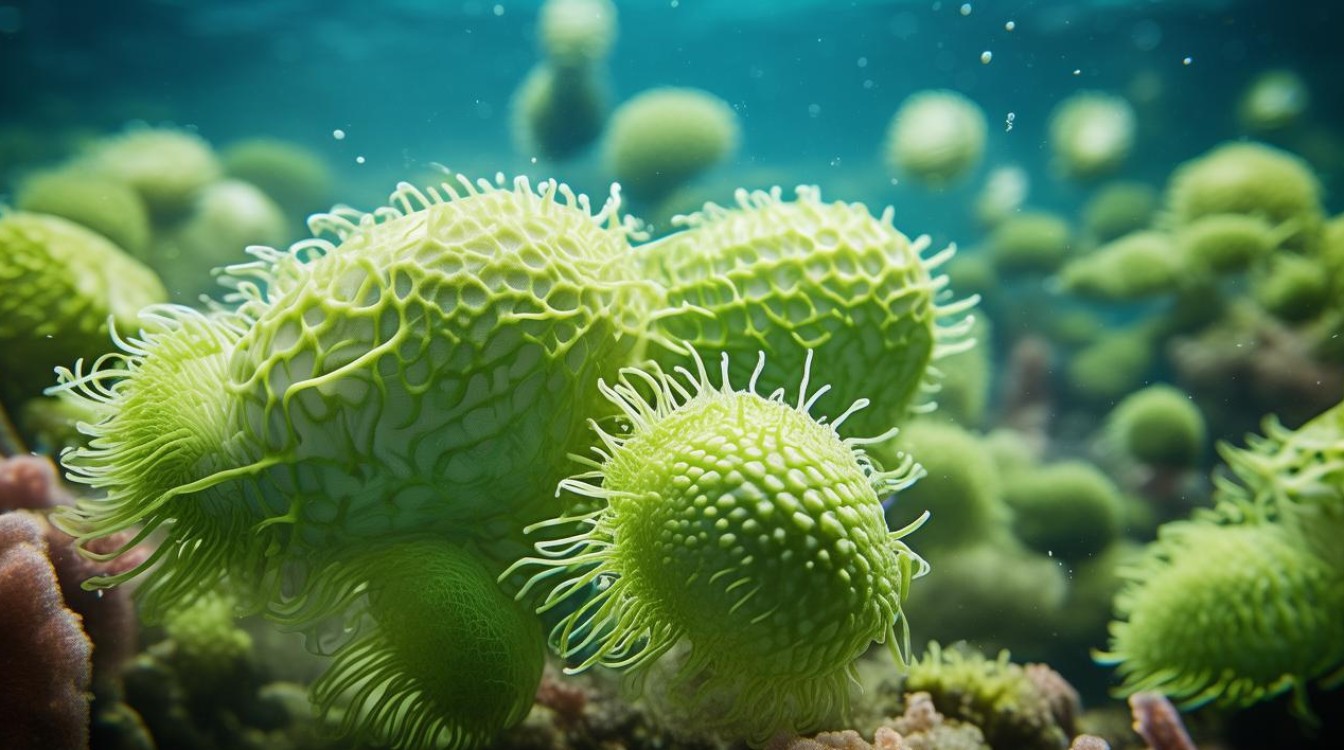

绿刺参是海参纲中一类体色呈绿色的刺参种类,主要分布于印度洋-西太平洋的热带、亚热带海域,因独特的色泽和较高的营养价值而备受关注,它们通常栖息于珊瑚礁沙质海底、潮间带至水深20米的区域,以藻类、有机碎屑为食,是海洋生态系统的分解者和消费者之一,绿刺参种类虽不如海参家族庞大,但部分物种因经济价值高,已成为水产养殖和野生捕捞的重要对象,以下从分类、形态特征、分布及生态价值等方面详细介绍常见的绿刺参种类。

绿刺参主要种类及特征

通过形态学、分布区域及遗传差异,目前已知的绿刺参种类主要包括以下几种,具体特征如下表所示:

| 种类名称 | 学名 | 形态特征 | 分布区域 | 生态习性 |

|---|---|---|---|---|

| 绿刺参 | Stichopus chloronotus | 体呈四方柱形,体色深绿至墨绿,背面疣足大而尖,呈圆锥状,腹面管足密集,口围触手20个左右。 | 印度洋-西太平洋,包括中国南海、东南亚(菲律宾、印尼)、澳大利亚北部海域。 | 栖息于珊瑚礁缝隙或沙质海底,活动较缓慢,昼伏夜出,以底栖藻类和有机碎屑为食。 |

| 糙绿刺参 | Stichopus variegatus | 体呈圆筒形,体色绿中带黄或棕绿,表面粗糙,疣足较小且呈乳头状,腹面管足排列成规则纵带。 | 西太平洋,如中国台湾、琉球群岛,以及太平洋中部的斐济、萨摩亚等地。 | 喜栖息于潮下带岩礁或珊瑚沙混合区,耐受力较强,在水质稍浑浊的海域也能生存。 |

| 绿疣刺参 | Stichopus horrens | 体色深绿至黑绿,背面疣足密集且呈棒状,顶端膨大,口围触手25-30个,肛门周围有5个齿状突起。 | 印度洋,包括红海、马尔代夫、斯里兰卡,以及东南亚的安达曼海。 | 栖息于珊瑚礁平台或礁斜坡,常与珊瑚共生,以珊瑚表面的藻类和微生物为食。 |

| 拟绿刺参 | Stichopus hermanni | 体呈椭圆形,体色鲜绿至草绿,表面光滑,疣足低矮呈圆盘状,腹面管足小而密集,口围触手15个。 | 西太平洋,如日本南部、中国南海、菲律宾、印尼等海域,印度洋的安达曼海也有分布。 | 适应潮间带至浅海环境,常隐藏于礁石下方或沙中,行动较敏捷,遇刺激易排出内脏。 |

生态与经济价值

绿刺参作为海参家族的重要成员,兼具生态和经济双重价值,在生态系统中,它们通过摄食底栖藻类和有机碎屑,参与海底物质循环;其活动能翻动底层沉积物,改善海底通气条件,为其他生物提供适宜栖息环境,经济方面,绿刺参因肉质肥厚、口感细腻,富含蛋白质、海参皂苷、多糖及多种微量元素(如硒、锌),被视为高端海产品,其中绿刺参(Stichopus chloronotus)和糙绿刺参(Stichopus variegatus)是人工养殖的主要对象,在中国广东、广西、海南等地已实现规模化养殖,市场价值较高,部分绿刺参种类(如绿疣刺参)在传统医学中被认为具有滋阴补肾、增强免疫等功效,进一步提升了其经济价值。

保护现状与可持续利用

尽管绿刺参具有重要的经济价值,但因过度捕捞和栖息地破坏(如珊瑚礁退化),部分野生种群数量呈下降趋势,绿疣刺参(Stichopus horrens)在红海和马尔代夫海域因无序采捕,已被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)的监测名单,各国已采取保护措施,如设定捕捞配额、划定禁渔区,以及推广人工养殖技术以减轻野生资源压力,需加强栖息地保护(如珊瑚礁修复)和可持续管理,确保绿刺参资源的长期利用。

相关问答FAQs

Q1:绿刺参和其他颜色的刺参(如刺参、梅花参)有什么区别?

A:绿刺参与其他刺参的主要区别体现在体色、疣足形态和分布区域,绿刺参体色以绿色为主(深绿、墨绿或草绿),疣足呈尖锥状或棒状;而刺参(Apostichopus japonicus)体色多为黑褐或黄褐,疣足小而钝,主要分布于中国北方和日本海域;梅花参(Thelenota ananas)体色棕黄带白斑,疣足呈肉刺状,体型较大,主要分布在印度洋-西太平洋的热带海域,绿刺参多栖息于热带珊瑚礁环境,而刺参更适合温带海域沙质海底。

Q2:如何辨别市场上购买的绿刺参是否为真品?

A:辨别绿刺参真品可从“看、摸、泡”三方面入手:①看外观:干品绿刺参体呈方柱形或圆筒形,颜色深绿或墨绿,背面疣足大而尖,排列不规则;而伪品(如用盐或胶浸泡的其他海参)体色不均,疣足模糊或脱落。②摸质地:优质干品绿刺参肉质干爽,有弹性,捏起来不易碎;劣质品则发黏、潮湿,易碎。③泡发后观察:真品泡发后体色变浅(呈淡绿或黄绿),肉质厚实,管足清晰;伪品泡发后体色暗淡,肉质松散,无弹性或化成糊状,建议选择正规渠道购买,并查看产品检测报告。