脚板薯类是一类以其块茎形状酷似人类脚板而得名的薯类植物,主要属于薯蓣科薯蓣属,部分品种在热带和亚热带地区广泛栽培,既是重要的粮食作物,也兼具药用和食用价值,这类薯类因块茎肥大、呈不规则掌状或脚板状,表皮粗糙,富含淀粉、蛋白质及多种微量元素,在部分地区被视为滋补佳品,以下从植物学分类、形态特征、主要品种及分布等方面,详细介绍脚板薯类包括的具体种类。

脚板薯类的植物学分类与共同特征

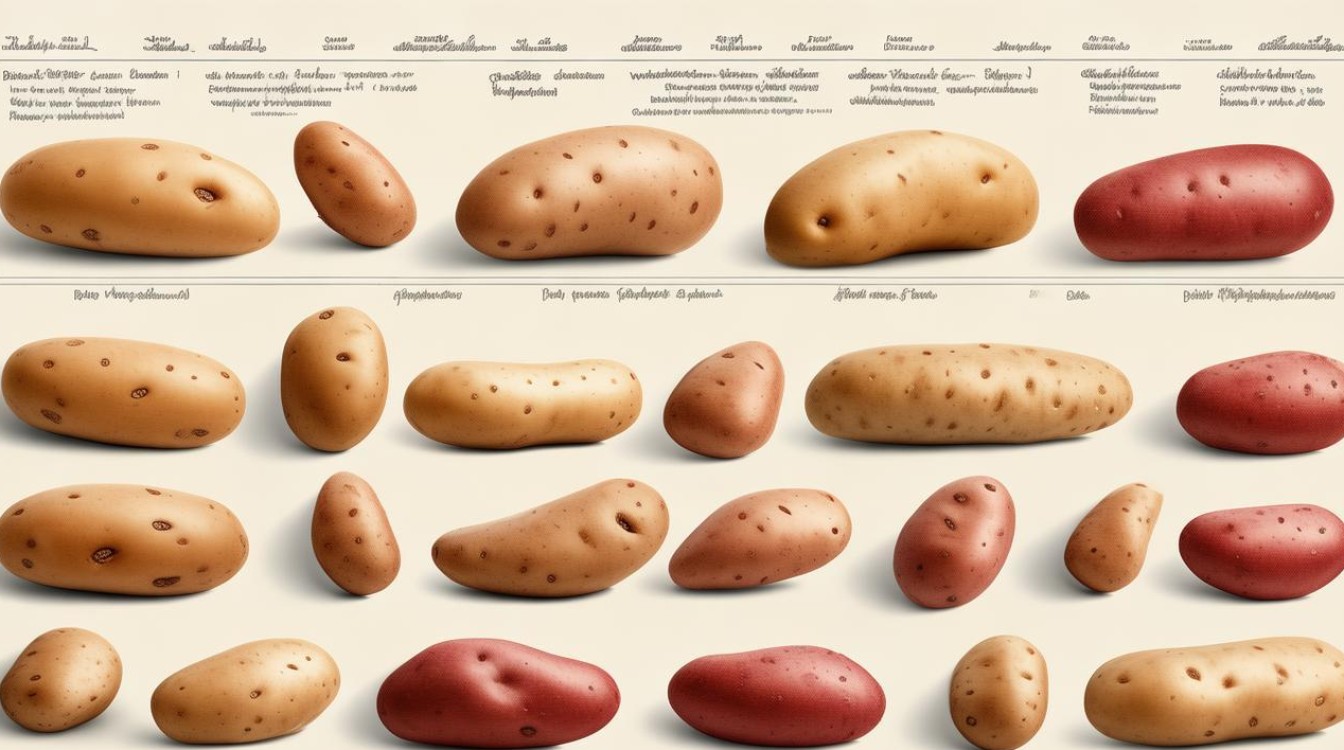

脚板薯类在植物学上多属于薯蓣科(Dioscoreaceae)薯蓣属(Dioscorea),是该属中块茎形态特殊的栽培种,其共同特征包括:多年生缠绕草本植物,块茎肉质、呈不规则掌状或脚板状,表皮呈褐色、黄褐色或紫红色,表面有瘤状突起或须根痕迹;叶片多为心形或三角状卵形,绿色或紫绿色;花单性、雌雄异株,呈穗状花序;果实为蒴果,具三翅。

从生长习性看,脚板薯类喜温暖湿润气候,适宜在疏松肥沃、排水良好的沙质土壤中栽培,耐旱性较强,生长期需充足光照,主要分布在热带、亚热带地区,如中国南方、东南亚、非洲等地,在食用价值上,其块茎富含淀粉(含量可达20%-30%)、蛋白质、黏液蛋白、维生素(如维生素C、B族)及矿物质(如钾、钙、铁等),具有健脾养胃、补肺益肾等功效,可蒸煮、炒食或加工成淀粉、粉条等。

脚板薯类的主要品种及详细特征

脚板薯类并非单一品种,而是因块茎形态相似而被统称的一类薯蓣属植物,根据学名、产地及用途差异,可细分为以下主要品种:

脚板薯(Dioscorea alata var. opposita)

俗称:大脚板薯、掌状薯、广薯

形态特征:块茎呈典型的不规则掌状,形似人脚,表皮深褐色,表面有纵向深沟和瘤状突起,单块重通常2-5公斤,最大可达10公斤以上;肉质多为乳白色或淡黄色,煮熟后细腻绵软,黏液较少。

分布与栽培:主要分布于中国南方(如广东、广西、云南、福建)、东南亚及南太平洋岛屿,是中国南方重要的传统薯类作物,栽培历史可追溯至明清时期。

用途与价值:食用为主,可蒸、煮、烤或制作淀粉,因淀粉颗粒细腻,常用于制作甜品(如“脚板薯糖水”);药用方面,中医认为其性平味甘,能健脾补虚,适用于脾胃虚弱、食少便溏等症。

参薯(Dioscorea polystachya)

俗称:脚板薯、黎洞薯、土淮山

形态特征:块茎形状多样,常见掌状、脚板状或不规则团块状,表皮黄褐色或紫红色,表面有少量须根痕;肉质洁白或淡紫色,富含黏液蛋白,口感黏滑,带有清香味。

分布与栽培:原产于中国,广泛分布于长江以南地区(如湖南、江西、贵州),越南、日本也有栽培,适应性强,耐贫瘠土壤。

用途与价值:兼具食用和药用价值,食用时需去皮,可清炒、炖汤(如“参薯排骨汤”),也可加工成干片或中药饮片;中医将其视为“淮山”的优质替代品,能补脾养胃、生津益肺,现代研究发现其含有的薯蓣皂苷具有调节免疫、降血糖等作用。

菊叶薯蓣(Dioscorea composita)

俗称:墨西哥脚板薯、合成薯

形态特征:块茎呈大型掌状,分支多,形似多个脚板拼接,表皮粗糙、灰褐色,肉质浅黄色,淀粉含量极高(可达30%以上),口感略带苦味,需加工后食用。

分布与栽培:原产于墨西哥和中美洲,20世纪引种到中国云南、广西等地作为淀粉提取专用种,喜高温多湿气候,生长期需搭建支架攀援。

用途与价值:主要用于工业淀粉加工,是制作淀粉、酒精、变性淀粉等原料的优质作物;因薯蓣皂苷含量较高,也被用于提取�体激素类药物(如可的松、黄体酮),是医药工业的重要原料。

褐苞薯蓣(Dioscorea persimilis)

俗称:野脚板薯、山脚板

形态特征:野生或半野生种,块茎小型掌状,单块重0.5-2公斤,表皮深褐色,密布褐色疣点,肉质黄白色,味苦,需长时间浸泡处理以去除毒性。

分布与栽培:分布于中国云南、广西、广东等地的山区林下,常生长在海拔500-1500米的山坡或沟谷边,耐阴性强。

用途与价值:民间少量食用,多用于酿酒或提取淀粉;药用方面,其根茎具有消肿解毒、止痛的功效,外用可治疗跌打损伤、痈肿疮毒。

毛胶薯蓣(Dioscorea subcalva)

俗称:毛脚板薯、绒毛薯

形态特征:块茎呈脚板状或长圆形,表皮黄褐色,密被棕褐色绒毛,肉质白色,黏液丰富,口感滑腻,生食有麻舌感,需充分加热。

分布与栽培:主要分布于中国西南地区(如四川、贵州),生于海拔800-2000米的灌木丛或林缘,近年来在部分地区有零星栽培。

用途与价值:食用时以蒸煮为主,也可制作“毛胶薯粉”,因其黏液蛋白含量高,被认为有滋阴润肺的功效;当地居民还常用其外敷治疗皮肤皲裂。

脚板薯类品种对比表

为更直观地区分不同脚板薯类品种,以下从学名、形态特征、主要分布及用途等方面进行对比:

| 品种名称 | 学名 | 形态特征 | 主要分布区域 | 主要用途 |

|---|---|---|---|---|

| 脚板薯 | Dioscorea alata var. opposita | 块掌状,深褐色表皮,肉质乳白/淡黄 | 中国南方、东南亚、南太平洋岛屿 | 食用(蒸煮、甜品)、药用(健脾补虚) |

| 参薯 | Dioscorea polystachya | 块掌状/团块状,黄褐/紫红表皮,肉质黏滑 | 中国长江以南、越南、日本 | 食用(炒菜、炖汤)、药用(补脾养胃) |

| 菊叶薯蓣 | Dioscorea composita | 大型掌状分支,灰褐粗糙表皮,高淀粉含量 | 墨西哥、中国云南/广西 | 工业淀粉提取、医药原料(甾体激素) |

| 褐苞薯蓣 | Dioscorea persimilis | 小型掌状,深褐疣点表皮,味苦 | 中国云南/广西/广东山区 | 少量食用(酿酒)、药用(消肿解毒) |

| 毛胶薯蓣 | Dioscorea subcalva | 脚板状,密被绒毛,肉质黏滑 | 中国四川/贵州、山区林下 | 食用(蒸煮)、药用(滋阴润肺) |

脚板薯类的栽培与食用注意事项

栽培要点

脚板薯类多采用无性繁殖(用块茎切段或零余子繁殖),宜选择土层深厚、有机质丰富的沙壤土,深耕30-40厘米,施足基肥(腐熟农家肥);生长期需搭架引蔓,注意排水防涝,块茎膨大期保持土壤湿润;收获期通常在秋冬季节,挖取块茎后需避免暴晒,可窖藏或沙藏保鲜。

食用注意事项

部分野生或半野生脚板薯(如褐苞薯蓣)含有皂苷或植物碱,生食或未煮熟可能引起呕吐、腹泻,需彻底浸泡、加热;黏液蛋白可能引起过敏体质不适,建议佩戴手套处理;食用时避免与柿子、螃蟹等寒凉食物同食,以免引起消化不良。

相关问答FAQs

Q1:脚板薯和普通山药有什么区别?

A:脚板薯与普通山药(如淮山)同属薯蓣科,但区别明显:从形态看,脚板薯块茎呈掌状/脚板状,表面粗糙有瘤状突起,而普通山药多呈长圆柱形,表皮光滑;从口感看,脚板薯淀粉含量更高,口感绵软,黏液较少,普通山药则黏滑弹牙;从用途看,脚板薯更侧重食用和淀粉加工,普通山药则兼具药用和滋补价值,是中药“淮山”的主要来源。

Q2:脚板薯怎么处理才能减少黏液对皮肤的刺激?

A:脚板薯黏液中的皂苷和植物蛋白可能刺激皮肤,导致发痒或红肿,处理时可先戴手套,将块茎洗净后放入淡盐水中浸泡10-15分钟,再削皮;若已接触黏液,可用食醋或柠檬汁涂抹瘙痒部位,中和皂苷成分,或用温水反复冲洗,避免抓挠以免破皮感染。