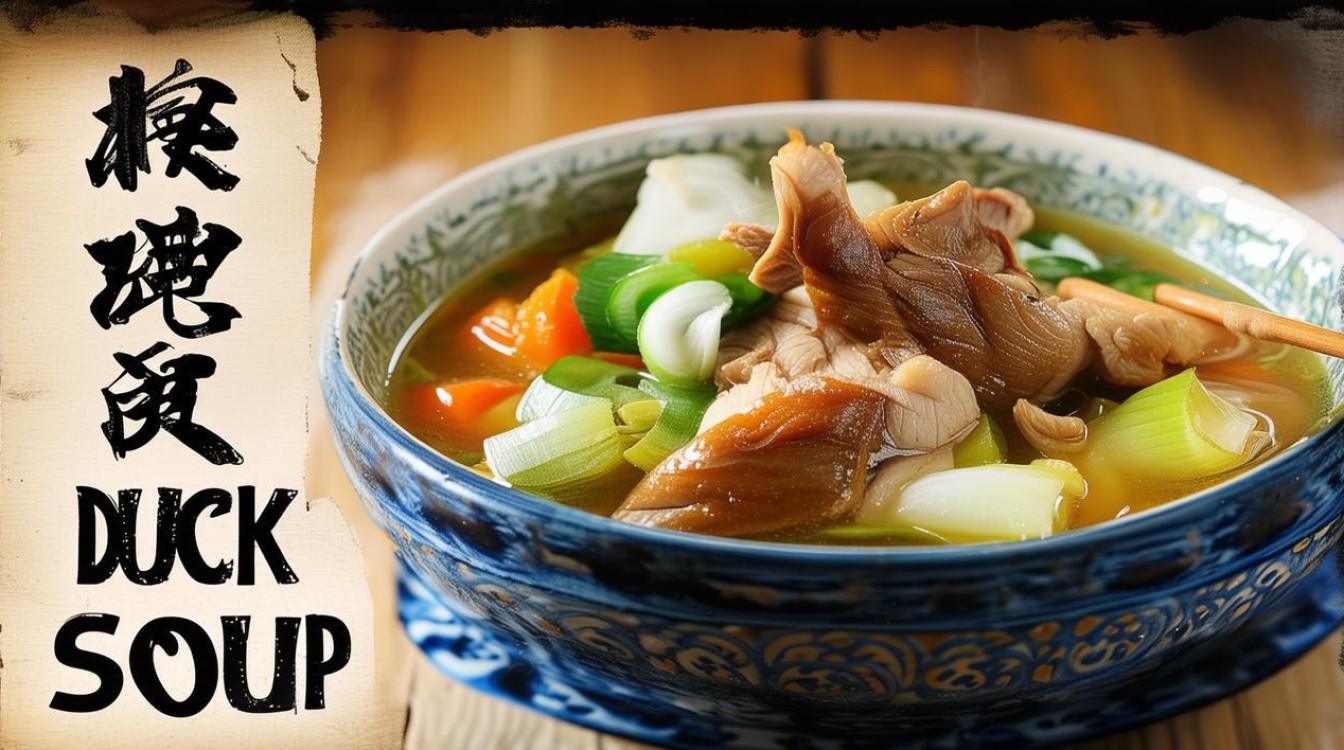

家常鸭汤是冬日里最抚慰人心的暖汤,也是无数家庭餐桌上的常客,一碗汤色澄亮、鸭肉酥烂的鸭汤,不仅藏着食材本真的鲜味,更承载着“家”的温暖记忆,想要用图片完美呈现这份家常美味,需要从食材的鲜活、汤品的质感,到氛围的营造,每一个细节都充满烟火气。

家常鸭汤的“灵魂”藏在细节里

一张动人的家常鸭汤图片,首先要抓住“真实”与“温暖”的核心,食材的选择是基础:无论是肥瘦相间的土鸭,还是软糯的酸萝卜,抑或是金黄的枸杞、翠绿的葱花,都要呈现出新鲜饱满的状态,比如处理鸭子时,鸭皮泛着自然的油光,斩块后的切口带着清晰的肉质纹理,这些细节能让观者感受到食材的“本真”。

汤色的呈现则是关键,家常鸭汤讲究“原汁原味”,老鸭慢炖后汤色多为浅金或奶白,清澈见底却隐隐透着胶质;若加入酸萝卜或啤酒,汤色会略带琥珀色,更显层次,拍摄时用汤勺轻轻舀起一勺汤,顺着勺边缓缓流下,能清晰看到汤汁的浓稠度,或是挂在勺壁上的细微挂壁感,这些都是“炖得够火候”的视觉证明。

从食材到成品:步骤与图片的呼应

制作家常鸭汤的过程,本身就是充满画面感的叙事,图片若能捕捉几个关键步骤,更能传递“亲手制作”的温度。

第一步:处理鸭子,锁住鲜味

新鲜鸭块需冷水下锅,加入姜片和料酒焯水,撇去浮沫,这一步的图片可以聚焦在砂锅边缘翻滚的泡沫,或是勺子轻轻撇去杂质时水面的涟漪,背景虚化处可见灶上咕嘟作响的热气,营造出“正在熬制”的动态感。

第二步:慢火细炖,时间沉淀风味

焯好的鸭块转入砂锅,加入足量热水、姜片、葱结,大火烧开后转小火慢炖1.5-2小时,此时适合拍摄“俯拍视角”:砂锅置于灶上,盖子微微掀开,蒸汽带着香气袅袅升起,鸭块在汤中若隐若现,旁边可放一小碟未切的酸萝卜或枸杞,暗示即将加入的配料,画面既有“正在进行时”的烟火气,又留有“期待感”。

第三步:调味出锅,点亮色彩

炖至鸭肉酥烂时,根据口味加盐、白胡椒粉,最后撒上一把葱花或香菜,这一步是图片的“点睛之笔”:用筷子夹起一块颤巍巍的鸭肉,鸭皮透亮,轻轻一撕便露出酥软的肉质;或是汤勺舀起时,几粒枸杞随汤浮沉,翠绿的葱花漂浮在汤面,金黄与翠绿碰撞,瞬间点亮画面。

不同做法的鸭汤,各有“图”说

家常鸭汤的变种丰富,每种做法都有独特的视觉标识,用图片展现时需抓住“差异化”特点,以下是三种经典做法的对比:

| 做法 | 核心食材 | 汤色特点 | 图片拍摄重点 |

|---|---|---|---|

| 老鸭淮山汤 | 老鸭、淮山、枸杞、姜片 | 浅金,清澈透亮 | 突出淮山的软糯,枸杞的点缀,背景可放一碗米饭,体现“滋补家常” |

| 酸萝卜鸭汤 | 鸭、酸萝卜、泡椒、花椒 | 琥珀色,略带酸香 | 拍摄酸萝卜的脆爽,汤面浮着的红油,用玻璃碗盛装更显酸爽开胃 |

| 啤酒鸭 | 鸭、啤酒、八角、桂皮 | 深金,浓郁酱香 | 聚焦鸭皮的光泽,啤酒泡沫的细腻,可搭配一碟蘸料,突出“下饭”属性 |

拍摄小技巧:让图片“有温度”

想要让家常鸭汤图片更具感染力,光线和构图是关键,自然光最佳,尤其是午后的柔和光线,能真实呈现汤色和食材的色泽,避免使用强光直射,以免造成过曝,构图可采用“三分法”,将砂锅置于画面一侧,另一侧留出空间放置配料或汤勺,增加画面的故事性;细节特写时,用浅景深突出汤中的鸭块或葱花,背景虚化,让主体更鲜明,别忘了加入“生活元素”——比如灶台上的调料瓶、围裙的系带,或是桌边的一双筷子,这些细节能让图片充满“家”的烟火气。

相关问答FAQs

Q1:家常鸭汤炖好后汤味偏淡,如何让图片依然显得“有料”?

A:即使汤味偏淡,也可通过“食材特写”弥补,拍摄时用筷子夹起一块鸭肉,展示其酥烂的肉质和饱满的汁水;或舀一勺汤,镜头聚焦汤中沉浮的枸杞、淮山等配料,用食材的丰富度传递“内容感”,可在背景放一小碟盐或胡椒粉,暗示“调味随心”,增加画面的生活气息。

Q2:炖鸭汤时鸭肉总有一股腥味,图片拍摄时如何避免“腥气感”?

A:腥味主要来自处理不当,拍摄时可通过“色彩搭配”中和,比如加入姜片、葱结时,拍其翠绿与金黄的对比;出锅后撒一把香菜或葱花,用鲜亮的绿色盖住可能的“暗色”;汤色选择奶白或浅金,避免深色背景带来的沉闷感,整体画面明亮温暖,自然弱化“腥气”联想。