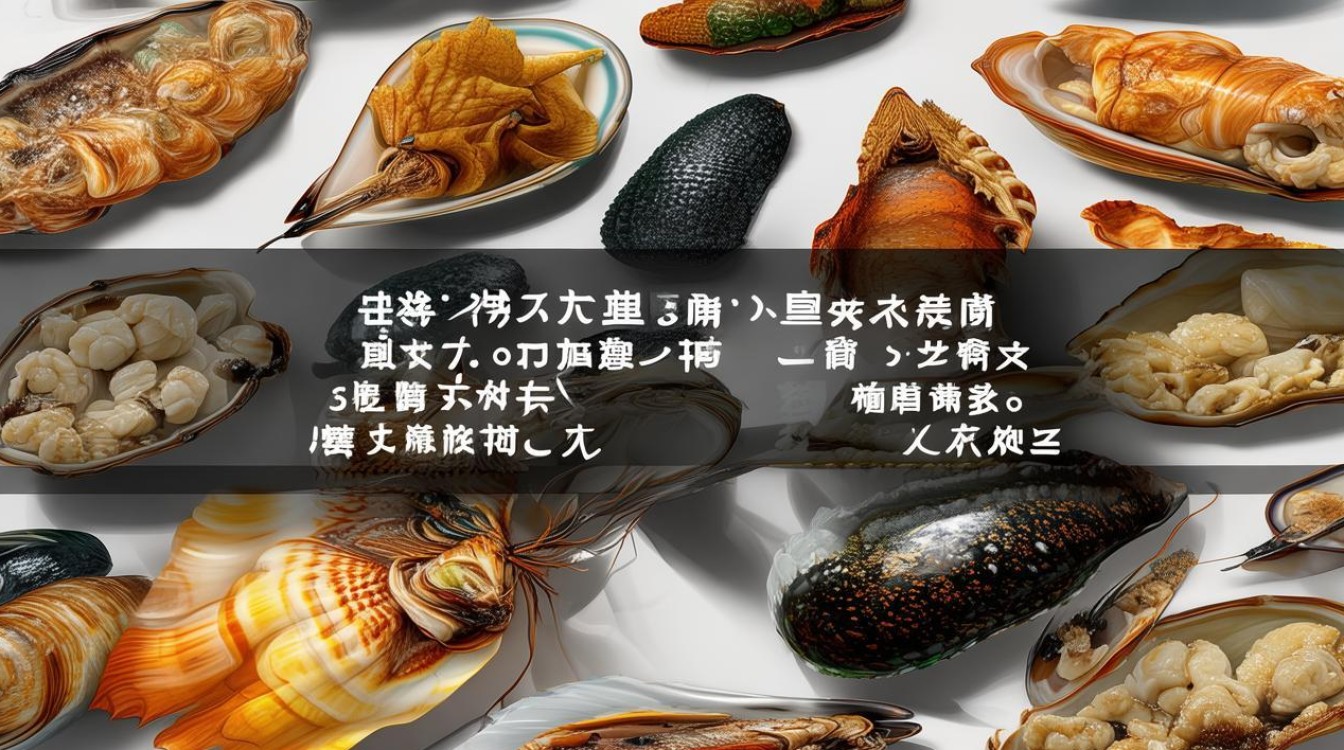

螺肉是指软体动物门腹足纲螺类动物的肌肉部分,作为常见的食材之一,螺肉因其独特的口感和丰富的营养价值,在全球饮食文化中都占有一席之地,从淡水到海洋,不同种类的螺肉在形态、风味、食用方式上各有差异,下面将详细介绍常见的螺肉种类及其特点。

螺肉的种类繁多,根据生长环境可分为淡水螺和海螺两大类,每类下又包含多个具体品种,淡水螺多生活在湖泊、河流、水田等淡水水域,肉质通常带有淡淡的清甜;海螺则栖息于海洋中,肉质紧实,鲜味浓郁,无论是哪种螺肉,其核心可食用部分均为腹足部的肌肉,富含优质蛋白质、氨基酸、矿物质(如锌、铁、钙)以及多种维生素,具有高蛋白、低脂肪的特点,适量食用对健康有益。

常见淡水螺肉种类

田螺

田螺是最常见的淡水螺之一,尤以中华圆田螺最为典型,其外壳呈圆锥形,表面光滑或有螺旋纹,螺口较大,肉质饱满,田螺广泛分布于中国各地淡水水域,如稻田、池塘、湖泊等,田螺肉口感紧实有嚼劲,带有独特的鲜味,常用于爆炒(如田螺酿、泡椒田螺)、煲汤(如田螺瘦肉汤)或制作酱料,食用时需注意彻底煮熟,以去除可能存在的寄生虫,且田螺的头部和内脏需去除,避免影响口感和安全。

石螺

石螺多生活在清澈的溪流、山泉或岩石缝隙中,因栖息环境而得名,其外壳呈深褐色或黑色,表面粗糙,螺肉细嫩且带有清甜的泉水味,石螺是南方地区的特色食材,尤其在广西、广东等地,常用来制作石螺粉——将石螺与筒骨、螺肉一同熬汤,搭配米粉、酸笋、木耳等,汤鲜味美,是当地著名的风味小吃,石螺的肉质比田螺更细腻,但清洗难度较高,需用刷子反复刷洗外壳,并浸泡去除泥沙。

菜螺

菜螺又称“螺蛳”,体型较小,外壳薄而脆,常附着在水草或田埂上,菜螺肉虽少,但鲜味十足,是江南地区“螺蛳粉”和“酱爆螺蛳”的主要原料,其肉质软嫩,易入味,适合快速爆炒或长时间炖煮,释放出浓郁的鲜味,需要注意的是,菜螺的尾部含泥沙较多,食用前需剪去尾部并充分清洗。

福寿螺

福寿螺原产于南美洲,因适应性强、繁殖速度快,在中国南方部分水域成为入侵物种,其外壳黄褐色,体型较大,螺肉饱满,尽管福寿螺可食用,但因可能携带寄生虫(如广州管圆线虫),食用未煮熟的福寿螺易引发严重健康问题,因此不建议随意捕食和食用,部分地区通过养殖福寿螺用于食用,但必须确保彻底加热处理。

常见海螺肉种类

海蛳螺(白螺)

海蛳螺又称“白螺”或“海瓜子”,外壳呈细长的塔形,表面有细密的螺纹,主要分布于黄海、东海沿海,其肉质细小如瓜子,味道清甜,常作为下酒菜,白灼、蒜蓉蒸或爆炒均可,尤其以白灼最能体现其原汁原味的鲜甜,海蛳螺肉虽小,但数量多,食用时需耐心挑出,是沿海地区常见的特色小海鲜。

扇贝(带壳海鲜,但螺肉相关)

扇贝属于双壳纲,但其闭壳肌(即“扇贝柱”)常被误认为“螺肉”,此处需区分,真正的海螺类中,与扇贝类似的“海螺柱”部分可食用,如“红螺肉”“鲍鱼螺”的闭壳肌,红螺肉呈乳白色,肉质紧实弹牙,适合白灼、切片刺身或爆炒,是高档海鲜餐厅的常见食材。

脉红螺

脉红螺是中国北方沿海常见的经济螺类,外壳呈红褐色或紫褐色,表面有明显的脉状纹路,其个体较大,肉质肥厚,口感Q弹,鲜味浓郁,适合清蒸、红烧或制作干螺肉,脉红螺肉富含蛋白质和微量元素,是北方人喜爱的海鲜之一,常出现在节庆宴席上。

香螺

香螺外壳呈纺锤形,表面光滑,颜色多为黄褐色或淡褐色,主要分布于东海、南海,其肉质细腻,带有独特的香气,故名“香螺”,香螺肉适合白灼、煮汤或制作刺身,尤其以白灼最能保留其鲜香,香螺的足部肌肉发达,是主要食用部分,口感脆嫩,味道清甜。

响螺

响螺因外壳敲击时能发出声音而得名,体型较大,外壳坚硬,表面有粗糙的结节,主要分布于南海,其肉质紧实,弹牙有嚼劲,鲜味十足,常用于煲汤(如响螺片冬瓜汤)或制作高档菜肴,响螺汤是粤菜中的经典汤品,具有清热降火的功效,适合夏季食用。

织纹螺

织纹螺外壳呈圆锥形,表面有细密的织纹,颜色多为灰褐色或黄褐色,主要分布于东海、南海沿海,尽管织纹螺肉味道鲜美,但其体内含有“河豚毒素”,食用后可导致中毒,严重时危及生命,中国已禁止织纹螺及其制品的销售和食用,切勿因好奇或贪食而误食。

螺肉的食用注意事项

- 彻底煮熟:无论是淡水螺还是海螺,都可能含有寄生虫或细菌,食用前必须彻底加热(如煮沸10分钟以上),确保安全。

- 去除内脏:螺的头部、消化腺(内脏团)等部分可能含有毒素或苦味,食用前需仔细去除,仅保留腹足肌肉。

- 避免食用不明螺类:不认识的螺类(如织纹螺、钉螺等)切勿食用,尤其是野生螺类,可能存在中毒风险。

- 适量食用:螺肉虽营养丰富,但胆固醇含量较高,高血脂、痛风患者应适量食用,避免加重身体负担。

常见螺肉种类对比表

| 螺种 | 别名 | 形态特征 | 分布区域 | 肉质特点 | 常见做法 | 注意事项 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 田螺 | 中华圆田螺 | 圆锥形外壳,表面光滑 | 中国各地淡水水域 | 紧实有嚼劲,鲜味 | 爆炒、煲汤、酿制 | 需去头尾,彻底煮熟 |

| 石螺 | 溪螺 | 深褐色外壳,表面粗糙 | 南方溪流、山泉 | 细嫩清甜 | 石螺粉、熬汤 | 清洗难度高,需去泥沙 |

| 海蛳螺 | 白螺、海瓜子 | 细长塔形外壳,螺纹密集 | 黄海、东海沿海 | 肉小清甜 | 白灼、蒜蓉蒸、下酒菜 | 需耐心挑出螺肉 |

| 脉红螺 | 红螺 | 红褐色外壳,脉状纹路 | 北方沿海 | 肥厚Q弹,鲜味浓 | 清蒸、红烧、干制 | 个体较大,肉质紧实 |

| 香螺 | 无 | 纺锤形外壳,光滑黄褐色 | 东海、南海 | 细腻带香气 | 白灼、刺身、煮汤 | 保留足部肌肉,口感脆嫩 |

| 织纹螺 | 无 | 圆锥形外壳,织纹密集 | 东海、南海沿海 | 鲜美但有毒 | 禁止食用 | 含河豚毒素,致命 |

相关问答FAQs

Q1:螺肉怎么清洗才能彻底去除泥沙?

A1:清洗螺肉需分步骤进行:① 外壳清洗:用钢丝刷或硬毛刷反复刷洗外壳,去除附着物和杂质;② 浸泡吐沙:将螺放入清水中,加少量食用油或盐,静置2-3小时,让其吐出泥沙(田螺、石螺等可滴几滴香油,促进吐沙);③ 去尾去内脏:剪去螺尾(连接内脏的部分),用牙签或针挑出内脏,保留腹足肌肉;④ 二次清洗:将螺肉用流水冲洗干净,再用盐水或面粉水搓洗,进一步去除残留泥沙,对于石螺等难清洗的螺类,可延长浸泡时间或用盐水反复冲洗。

Q2:哪些螺类绝对不能食用?

A2:以下螺类禁止食用:① 织纹螺:体内含河豚毒素,食用后可导致中毒,死亡率高,我国已明令禁止;② 钉螺:是血吸虫的中间宿主,食用可能感染血吸虫病,引发严重健康问题;③ 不明来源的野生螺:如颜色异常、有异味或来自污染水域的螺类,可能含有重金属、寄生虫或未知毒素;④ 福寿螺(未彻底煮熟):虽可食用,但需确保完全煮熟,否则可能感染广州管圆线虫,导致嗜酸性脑膜炎,购买螺类时应选择正规渠道,避免误食有毒品种。